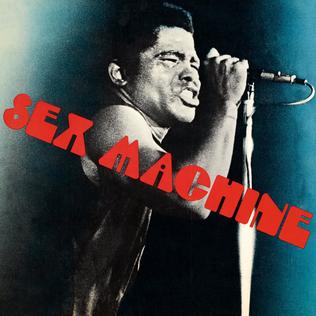

Bobby Hutcherson(ボビー・ハッチャーソン)は1941年アメリカロサンジェルスに生まれジャズ・ヴィブラフォン奏者であるが、もとはピアノから音楽に入った人です。Milt Jackson(ミルト・ジャクソン)、Miles Davis(マイルス・デイビス)、Thelonious Monk(セロニアス・モンク)に影響を受けてジャズに傾倒し、ジャズ・バンドへの参加はヴィブラフォンで、Dave Pike(デイブ・パイク)にヴィブラフォンの手ほどきを受けているとのこと。1961年にニューヨークへ進出し頭角を現すようになり、1963年にはジャッキー・マクリーンの「One Step Beyond」に参加、続く1964年にエリック・ドルフィーの「Out to Lunch」、アンドリュー・ヒルの「Judgment」への参加で一躍注目を集める。1965年、初リーダー作「Dialogue」を Blue Note(ブルーノート)からリリース。以降新主流派のヴィブラフォン奏者として数多くの作品を同レーベルに残し、1966年発売のHappenings は Herbie Hancock(ハービー・ハンコック)も参加していることから人気の作品とのこと(どこかで手に入れねば)1970年代に入って新主流派ジャズが下火になるとラテン、R&B、ファンク等のフュージョン的な作品が連なるが、ヒットには至らなかったようで、この作品もその一つになるんでしょうね。1980年代以降はストレート・アヘッドなジャズに戻りっているそうです。私は彼のリーダー・アルバムを購入は、これが初めてですが、参加アルバムとしては、 Eric Dolphy / Out To Lunch!、Grant Green / Idle Moments などのを聴いています。その他ジャズファンクのオムニバスなんかにもハッチャーソンは収録されていて、Out To Lunch! はフリージャズの入り口のようなアルバムで印象深いアルバムで、ここでも Freddie Hubbard(フレディハバード)と共演していました。

しかし、このアルバムでのフレディ・ハバードとの共演は実に12年ぶりとなったとのことですが、1曲目の Why Not なんかは当時流行りのスムース・ジャズ系で軽やかな出だし、フレディも控えめに、ハッチャーソンのビブラフォンが縦横無尽に音の洪水を創り出している。とにかくテクニックを魅せる楽曲となっている。Sundance Knows はのっけからフレディのソロ・トランペットから始まり、次の主役が登場したかのような流れは、ライブに来ているかのような演出と感じます。トランペットも粒立ちのはっきりした音色の楽器であり、ビブラフォンも短い音を連続させるのが真骨頂の楽器であり、聴いているリスナーを熱くさせる抜群の取り合わせだと、この演奏を聴いていて思います。MJQとかでは心落ち着かせる音色に感じるのに奏者によって全く変わるのが面白い。なんて思いながら聴いていると So Far, So Good あたりからはストレート・アヘッドなジャズで実にスリルに満ち溢れた演奏となるのに好感。Little B's Poem はハッチャーソンのオリジナル。ミドルテンポで落ち着いたテーマなのにハッチャーソンがひたすら弾ける名演です。それほど評価が高くないアルバムとのことですが結構熱いですね。隠れた名盤かもしれません。おススメ度は結構高いです。

marimba, vibraphone : Bobby Hutcherson

electric piano, piano : George Cables

bass : James Leary

drums : Eddie Marshall

flute, soprano sax, tenor sax : Manny Boyd

flute, tenor sax : Hadley Caliman

trumpet : Freddie Hubbard (2 to 4, 6)

producer : Dale Oehler

tracks 2, 3, 4, 6 recorded on March 1, 1977.

tracks 1, 5 recorded on March 3, 1977.

1. Why Not

2. Sundance Knows

3. So Far, So Good

4. Little B's Poem

5. 'Til Then

6. Knucklebean

▶ Why Not