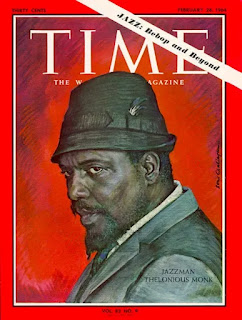

バンド名を見て、これを避けて通ることはできないと購入したアルバムです。ただジャケットのイラストはブラス・バンドにありがちなイラストだなあとは思っていました。購入して少し家に寝かせてからの、いつもの「おでんバー」にて試聴です。この日はいつもよりも人数多めで、ソウルが好きだと言っていた若者もいたので3枚持ち込んだのですが、これを最初にかけてみました。

聴きながらライナーノーツを見ていたら日本人「塚本光」のトロンボーン奏者がいます。この人聴いたことあるんですか?と隣で飲んでいた若者ではない音楽好きの方から質問ありましたが、当然ジャケ買いなので知る由もありません。メンバーには以前聴いてかなり気に入ったハード系・重量級・ファンクバンド Boston Horns のサックスの Henley Douglas とトランペットの Garret Savluk が参加していたバンドで、Boston Horns の前身にあたるバンドとのこと。Boston Horns は1999年に結成でこのアルバムは1994年のアルバムです)

さてこのアルバム最初の曲、半国のカバー Hang Up Your Hng Ups の出だしはスラップのベースで昔聴いていた日本のフュージョンバンド Space Circus のごときイントロで始まり、マーカスのようなアレンジのようなフュージョン系ファンクや、ブレッカーブラザーズとかも入っているかなあと聴いている皆さん「良いじゃないですか」と上々の反応で私も次の曲に期待してしまいます。続く Horns In The House は、T.O.P.的であり、ブラス・バンド的なノリもあるボーカルものでこれも良しですが、1曲目より若干ゆるめで楽しいセッションのような雰囲気。3曲目 Caught In The Middle については、ディストーションがガンガン聴いたロックリフのギターから始まるファンク・ロックとなりますが、聴いているほうは少しだれてきて、聞き流しながら酒を飲んでいるような感じです。そしてバラード Meant To Be については、全く違うロック・バンドの演奏のようで何かのオムニバスを聴いているような気になってきて店で有線をBGMで流しているかのような感じに・・・。続く After The Funeral はニューオリンズ系のブラスバンドがやっているヤツで、もはや聴いているほうもカオスな感じになってきて、酒を飲むしかない。演奏はうまいんですけどねえ。Cold Shack になると、もはやファンク・ロックではなく普通のロックか・・。You're Still A Young Man は、聴きなれたイントロです。そうですT.O.P.のカバーで、レゲエ調にしています。やはり原曲が良くて、これは他のソウル好きという若者たちも「これはなんて曲ですか?」とメモしてますが、とりあえずT.O.Pの Bump City の購入を推奨しておきました。少しここでテンションを持ち直しましたが、マーカス・ミラーのソロアバムにありそうな楽曲の ESP であったり、どこかで聴いたことがある They Can't Stop Tomorrow ?どこかで聴いたことがあるメロディーとサビの、スローなファンク・ロック、アメリカンなノリのまたどこかで聴いたことのある明るいファンクロック Everything We Got ですが、あまりにもクルクル変わりすぎて疲れてきました。Volcano でまたマーカスが返ってきたな。Grease It は、ファンク的フュージョン。Downtown Score は、きっとこのバンドのライブの締めで使っているんであろうスタンダードな信仰のファンクとなります。やっと終わった。力が入ってしまった。

Boston Horns はかなり硬派なイメージで、このバンドも聴いていると確かにその片鱗はあるものの、若干ポップな曲やエレクトリック・バンド、ブレッカー・ブラザーズ、マーカス・ミラーなどに聞こえる雑多な音楽性に、T.O.P.的なホーン・アンサンブルが基本となっているといった、かなり雑多な音楽性が秩序なく並べたてられているアルバムとなっているようです。演奏スキルはあるので、ボストンのクラブで培われた演奏能力で、メンバーが好きな曲を持ち込んで作っただけのコンセプトが見えないアルバムとなってしまい残念。いやホントに演奏は良くて1曲づつを聴いていればきっと良いんですが私は聴いてて疲れた感があります🎵

keyboards, vocals : John Matthews

guitar, vocals : Thaddeus Hogarth

bass : Ed Spalgo

drums, percussion : Jim Sturdevant

percussion, vocals : Hudson Samuel

tenor, alto, soprano sax, vocals : John Vanderpool

tenor, bariton sax : Henley Douglas (Boston Horns)

trumpet, vocals : Garret Savluk (Boston Horns)

trombone : Hikaru Tsukamoto

1. Hang Up Your Hng Ups

2. Horns In The House

3. Caught In The Middle

4. Meant To Be

5. After The Funeral

6. Cold Shack

7. You're Still A Young Man

8. ESP

9. They Can't Stop Tomorrow

10. Everything We Got

11. Volcano

12. Grease It

13. Downtown Score